今回は、生活クラブやまがた 山形支部消費委員会の皆さんからお声がけいただきました。

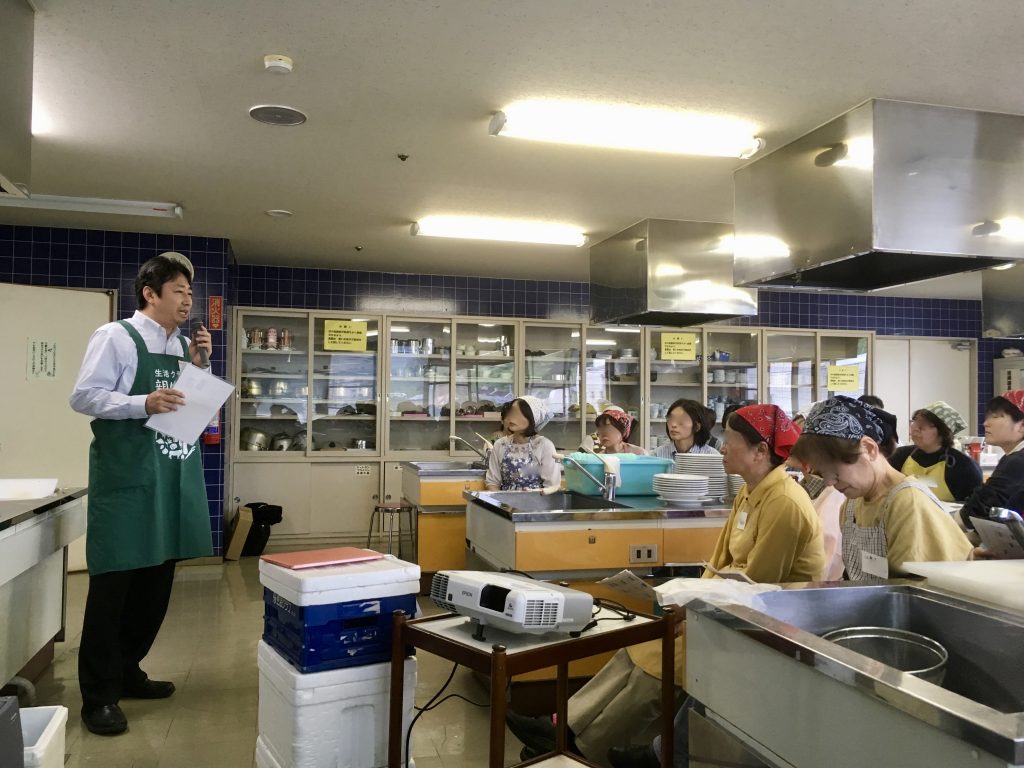

この度の「新・おしゃべりキッチン」は、「安い物には訳がある」をテーマに、焼きのりやかつお厚けずりの生産者の三重漁連販売さん、コーヒーの生産者である日東珈琲さんと一緒の会となりました。

3生産者が30分ずつ順番に話しますが、初のトップバッター。

テーマの「安い物には訳がある」をほぼ忘れていましたが(−_−;)

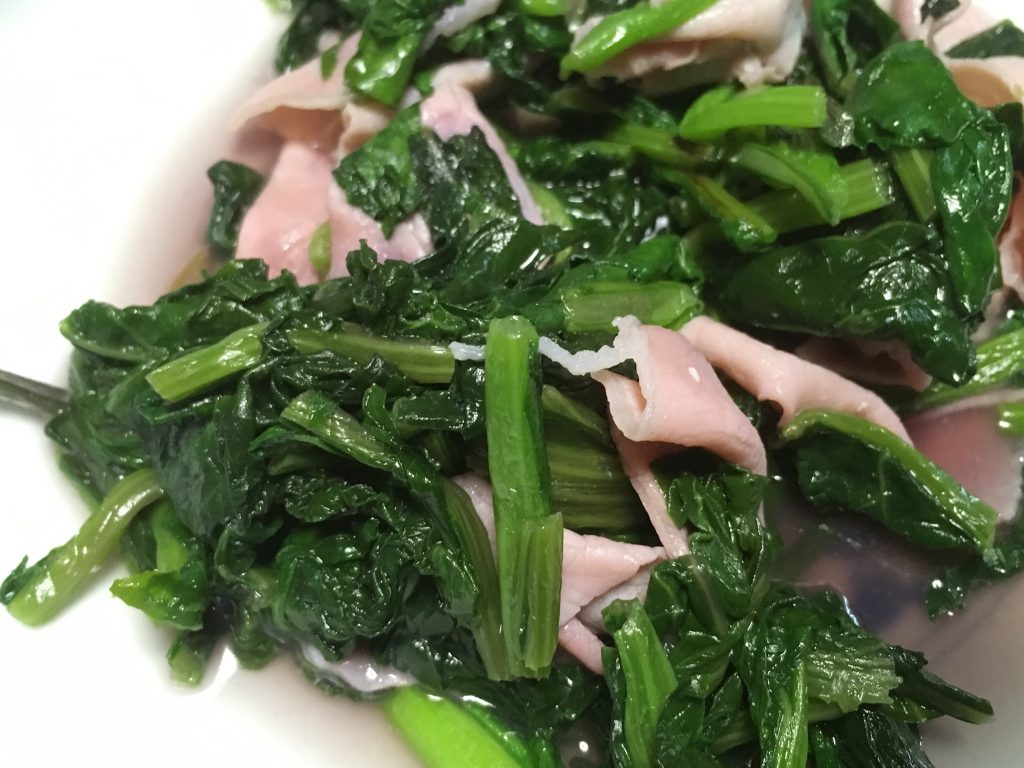

厳しさを増している農業、月山パイロットファームの成り立ちと、循環し持続できる農業を追求する一貫として漬物製造も行っていることをお伝えしました。

どんな物を食べているか、今一度関心を向けていただけたら幸いです。

【のりとかつお厚削りのみえぎょれん販売株式会社さん】

みえぎょれん販売の前田さんは、焼きのりを主に取り上げてお話をされていました。

消費材の焼きのり、価格はかなり抑えられているのに、本当に味がいいです。なんと、原料となる「のり」の買い付けは前田さんがご担当だそうで、今年も原料の買い付けがひと段落したところでゆっくりしているということでした。

価格の中に占める原価率が高いのは、おそらく生活クラブ生協が取り扱う消費材(取り扱い品)の共通項かと思います。大勢の皆さんで共同購入していただくことで、生産者は在庫を最小限に抑えて、広告費を最小限しか投入せずに、お届けができます。こういうビジネスモデルがあることをもっと知っていただくためにも、生産者として努力をしないとなりませんね。

【森のコーヒーの日東珈琲さん】

そして日東珈琲の鶴見さんは、交流会開催数が極めて多い大ベテラン。

日東珈琲さんの歴史を遡るとブラジル移民のお話にまでなっていましたが、生活クラブとの出会い、そして市販の価格ではどれほどになるのかなど、お話をされていました。

主婦の関心事(私も含む!)はコーヒーの淹れ方な訳ですが、「森のコーヒー」を完璧に味わい切るには、心を込めて抽出方法を守ることが大切なようです。

大学の頃から生活クラブその他の生産者イベントに借り出されていた私は、鶴見さんの先輩である川端さんに、おそらく淹れ方を教わったのだろうと思い返していました。

主催してくださった山形支部の皆さん、そして足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございました。

今まさに建設中という松見町の事務所、ぜひまた呼んでください!地域の拠点になることができれば最高ですね!

忌憚のないご意見を、お寄せいただけたらと思います。(文責:いずもじ)

生活クラブ茨城 牛久ブロックさんのウェルカムパーティにお声がけいただきました!

○2018年5月29日10:00-13:00

○牛久センター

私たちが食べるもの、食べることを、ちょっと立ち止まって見直してみませんか?日本にも、身近なところに「きちんとしたものを作って食べてほしい」と思って活動を続けている生産者が多くいることを知っていただければと思います。