今回は、生活クラブ名古屋 名古屋南エリアの皆さんからお声がけいただきまして、あつ〜い名古屋での開催でした。

テーマは『これぞ消費材(親生会)』ということで、生産者どうしの連携が強い生活クラブ生協ならではのテーマだなと思います。

ご一緒したのは、月山パイロットファームの漬物加工になくてはならない酢の生産者私市醸造さん、伝統的な醸造法で味噌づくりを行なっているマルモ青木味噌醤油醸造場さんでした。

そして、折角おいでいただいたみなさん、本当に申し訳ございませんでした。

確認漏れで、肝心要の月山パイロットファームの漬物の試食がご準備できませんでした。

交流会が立て込んだ時期で、通常行うはずの確認を行わなかったのが原因です。また機会があれば、ぜひお呼びいただければと思います。

そして、できれば漬物が美味しい秋の後半に!

この時期は、昨シーズンの原料も尽きてきて、しかも添加物を使わない月山パイロットファームの場合には、事故が怖いため、取り組みはほとんど行いません。

あとは、だだちゃ豆本番の時期ですので、本来の農業生産者に戻っています。

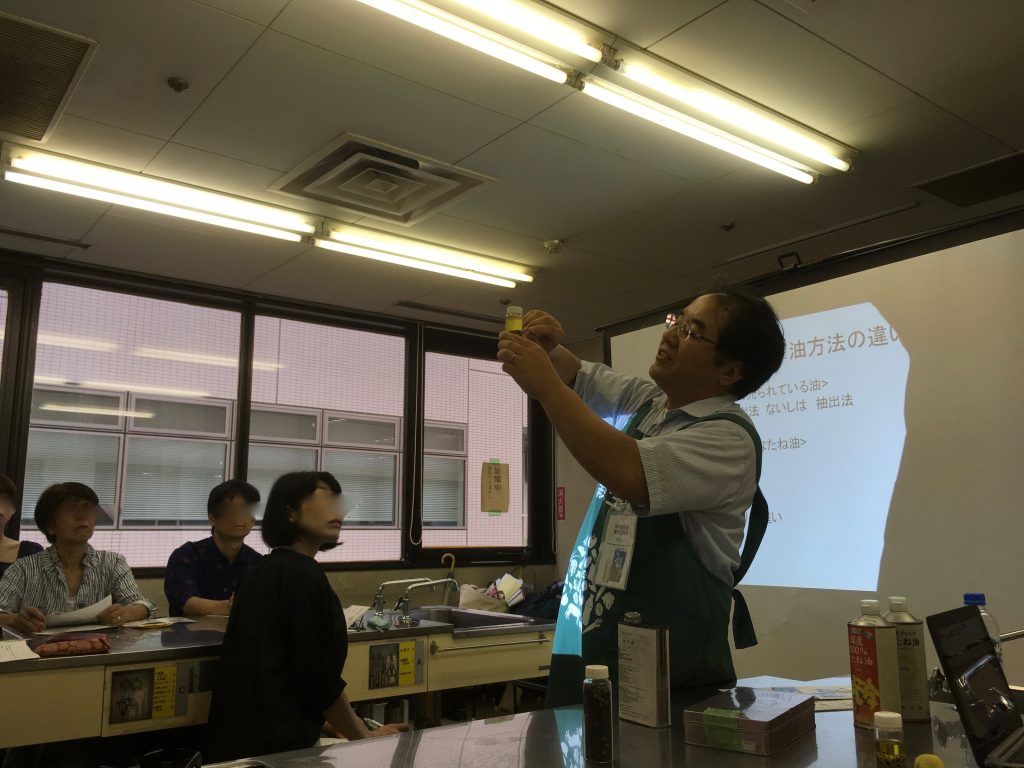

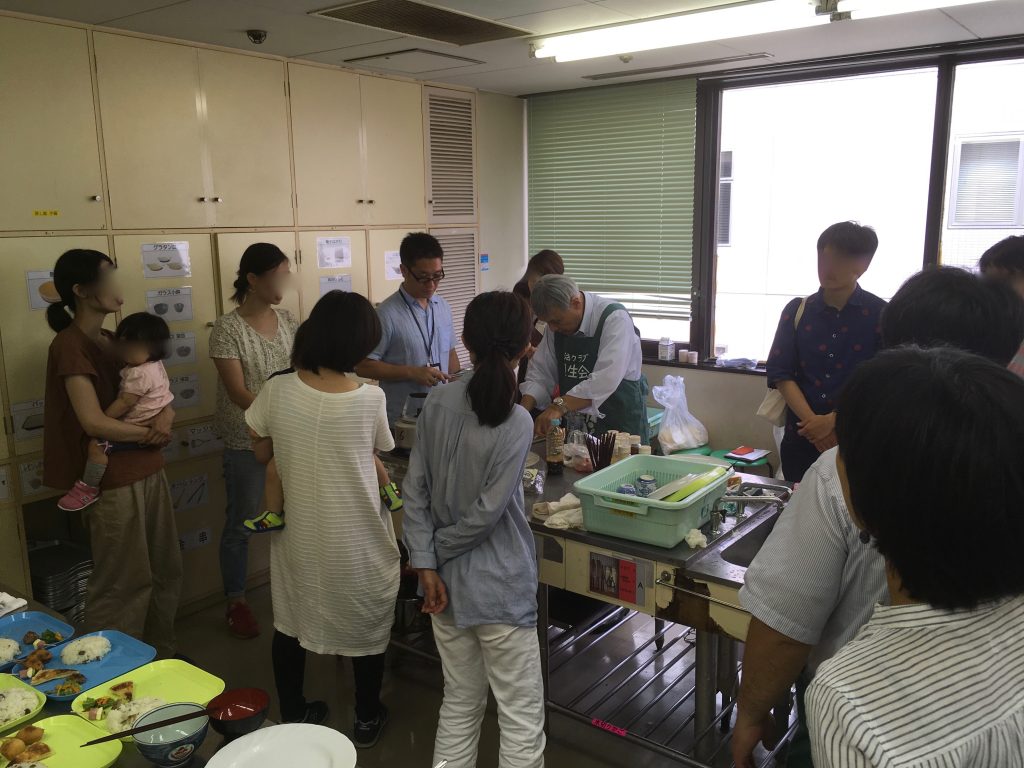

【食酢・醸造酢・合わせ酢などの私市醸造さん】

お話は、野口さん。

5400リットル入る木桶で、国内の厳選された原料をもとに3ヶ月かけてゆっくり発酵させてできている酢。そんな話を聞くだけで、本当に美味しそうな感じがしてきますね。表面発酵方法は、自然対流を利用して、時間をかけて柔らかな味に仕上がるそうです。

純米酢はステンレスタンクで空気を送り込みながら仕込むので、仕込みを始めれば短時間でできてしまうそうですが、そもそもの原料のこだわりがハイレベル。酒粕、米粉、アルコール、玄米等々、それぞれがトレースできる状態です。

ピクルスの食べ比べでは、確かに酢によって個性があるのがわかりました。

月山パイロットファームの赤かぶ漬にはなくてはならない存在ですが、主に私市醸造さんの純米酢10%を原料にしています。そして、こだわりのもう一種は、庄分酢です。

本当に、贅沢なことです。

【味噌のマルモ青木味噌醤油醸造場さん】

お話は鈴木さん。そして、彼は名実ともに、交流会の大ベテラン。原料、仕込みの過程、味噌市場、発酵、パッケージにいたるまで、すべて知っているのではないかと思います。

青木味噌さんは、中国にも大豆の圃場を持っていて、駐在員を置いて管理を続け有機栽培の大豆を栽培しています。北海道のJAこしみずにも契約農場があり、「マルモ青木味噌醤油醸造場の契約農場」という看板があるとか。原料へのこだわりは、ここにも見えました。

味噌は発酵食品とはよく言われますが、実は発酵を加熱殺菌で止めてしまっているものも少なくない現状とのこと、、、

外見が「味噌」らしい食べ物では、本来の味噌の効果が得られるかどうかは疑問ですので、ぜひ発酵している味噌を食べてみてください、ということでした。

漬物も同じです。乳酸発酵が自然に進む状態でパック詰して常温で運んだら、途中でパンクしてしまいます。賞味期限も非常に短くなります。無添加のものを店舗に並べるには、非常に努力を要することなのです。

【まぐろとカツオのヤマボシさん(オブザーバー参加) 】

オブザーバー参加された服部さんが、まぐろの試食を持ってきてくださいました。解凍方法には、参加者一同、耳をそばだてていました(私も!)。なんとお湯で解凍するんだそうですよ!

マグロもカツオも鮮度が命。市販品とあまり変わらないような印象を受けがちですが、やはりここでも添加物に頼らずに、スピードと製法で品質を保つ工夫がなされています。

ぜひ交流会に呼んで、話を聞いてみてくださいね。冷蔵庫に5日入れても色が変わらずドリップが出ないマグロは、一体どんなものが使われているのでしょうか、、、

主催してくださった名古屋南エリアの皆さん、そして足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございました。

漬物徹底活用のご試食を提供できず、申し訳ございませんでした!

忌憚のないご意見を、お寄せいただけたらと思います。(文責:いずもじ)

(文責:いずもじ)

(文責:いずもじ)